La sorprendente polinización por rebote

Los pétalos de estas flores forman un domo en el que chorros de polen rebotan de un lado a otro hasta llegar a su meta: el lomo de las abejas

Por Francisco Cubas/22 de octubre de 2024

Imagínate estar en un túnel hecho de pétalos amarillos, y que en ese túnel vuela a tu alrededor un chorro de polen. Esa es la experiencia que tienen algunas abejas nativas en uno de los tipos de polinización más complejos que existen, a la que los especialistas llaman “polinización por rebote” (ricochet pollination, en inglés).

Observé por primera vez está espectacular relación en diciembre del 2023, en la planta llamada mazorquilla (Senna alata), en un parque de Villahermosa. Lo primero que distinguí fue el zumbido que hacen las abejas cuando vibran para polinizar cierto tipo de plantas. Al día siguiente regresé para poder fotografiarlas, y al ver las primeras fotos en la computadora encontré una imagen en la que un chorro de polen salía disparado de la flor. Al día siguiente revisé de cerca la flor y me encontré con un montón de estambres diferentes, algo que no había visto nunca. En aquel momento yo no sabía nada sobre la planta mazorquilla (Senna alata) así que me puse a revisar la literatura científica y me encontré con una sorpresa fascinante: dentro de esas pequeñas flores amarillas, el polen liberado por las abejas rebotaba entre los pétalos, como si fuera un chorro de agua.

Terminó la floración de fin de año y ya no pude seguir observando, hasta que nuevamente las flores se abrieron a principios de abril, y luego en octubre de 2024. Este artículo es el resultado de esas observaciones en el centro de Villahermosa, y de la lectura de las investigaciones más recientes sobre el tema.

Para entender la polinización por rebote hay que entender primero la polinización por vibración (también llamada polinización por zumbido). En Nube de Monte tenemos un artículo completo que la explica, pero, resumiéndolo en muy pocas palabras, digamos que hay algunas plantas que no ofrecen néctar a los insectos y encierran su polen en estambres que sólo tienen un pequeño orificio de salida. Esta es una forma de discriminar entre todos los animales que las visitan. De esa forma, el polen sólo será usado por aquellos que realmente contribuyen a la polinización de la planta.

Aproximadamente la mitad de las 20 mil especies de abejas que existen en el mundo tienen la habilidad de aplicar la vibración de su cuerpo a ese tipo de estambres. La vibración hace que el polen salga literalmente disparado hacia el cuerpo de la abeja.

Pero este tipo de polinización se ha refinado aún más en algunas plantas, que tienen en sus flores dos tipos diferentes de estambres. ¿Por qué esa variedad, si lo único que tiene que hacer un estambre es ofrecer polen a los animales polinizadores?

Eso mismo se preguntó el mismísimo Charles Darwin durante muchos años. En una carta a J.D. Hooker, el 14 de octubre de 1862, le cuenta que: “… acerca de las plantas con dos tipos de estambres… me deprimen mucho, he desperdiciado un montón de trabajo en ellas, y todavía no puedo vislumbrar el significado de esas partes”.

Una «división del trabajo»

Dos décadas después el naturalista alemán Fritz Müller, quien trabajaba en Brasil, propuso una hipótesis que se ha mantenido como la principal explicación hasta el día de hoy: la “división del trabajo”. Las plantas necesitan que sus polinizadores (en este caso, las abejas) no consuman o escondan inmediatamente todo el polen que toman de la flor; necesitan que algunos granos lleguen hasta la flor de otra planta. Por su parte, muchas abejas tienen la costumbre de limpiar su cuerpo y acomodar el polen sólo en una parte de él, ya sea cerca del vientre o las patas (escopa) o, en algunas especies, en una parte especializada de las patas traseras (corbícula).

Lo anterior va en contra de los intereses de la planta, porque mientras menos granos de polen lleve una abeja distribuidos por su cuerpo, menos serán las posibilidades de que algunos lleguen al pistilo de otra flor para completar la polinización.

Así que, según la hipótesis de Müller, en algunas flores evolucionaron dos tipos de estambres para que, al recibir la vibración de la abeja, unos arrojen el polen directo a las patas delanteras y al vientre (para proveer el alimento), y los otros lo dirijan hacia otras partes del cuerpo, idealmente a las partes donde la abeja no pudiera limpiarse bien (para asegurar la polinización). En estas plantas, los estambres “alimenticios” suelen ser de colores vivos y los “polinizadores” de colores apagados, para pasar desapercibidos. La idea es que la abeja se concentre sólo en el polen de los primeros, y no note que también está recibiendo polen en el resto del cuerpo.

Hasta ahí, explicada de la manera más breve que puedo, la “división del trabajo” en las flores de algunas plantas (su nombre técnico es heteranteria).

Quizá ya te esperabas lo que diré a continuación: hay plantas que han llevado esta polinización a un grado aún más alto de complejidad: la polinización por rebote. Las plantas que tienen la llamada “división del trabajo” pueden tener dificultades cuando hay viento, porque el polen expulsado por los estambres a escondidas de la abeja puede desviarse y perderse. Por eso algunas desarrollaron algo aún más sofisticado, el uso de otras partes de la flor (generalmente los pétalos) para rebotar y dirigir el polen directamente al cuerpo de la abeja.

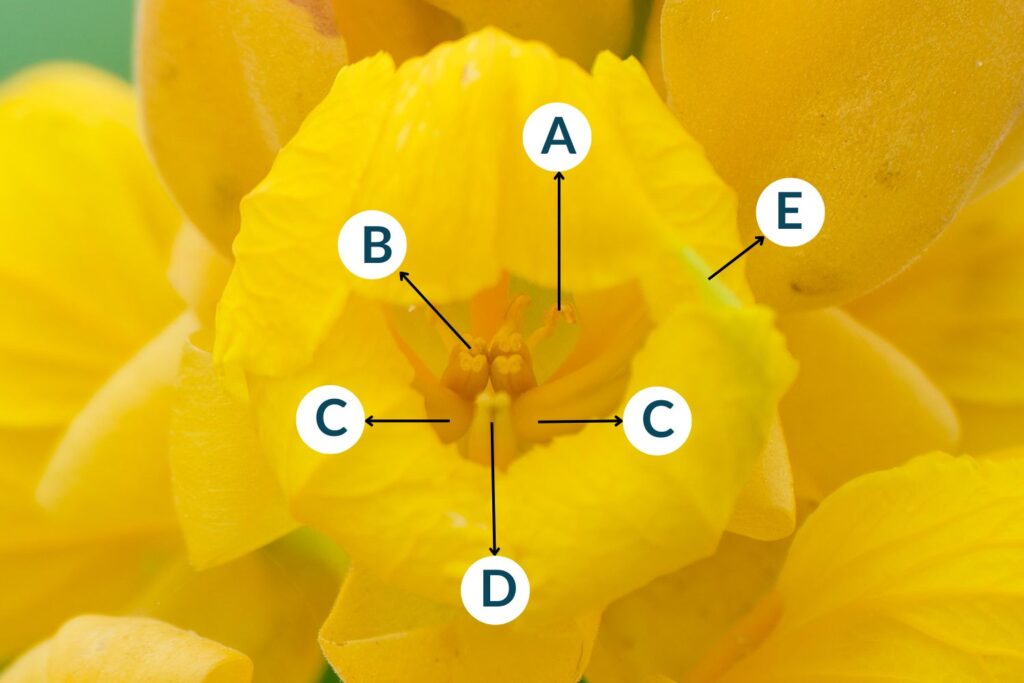

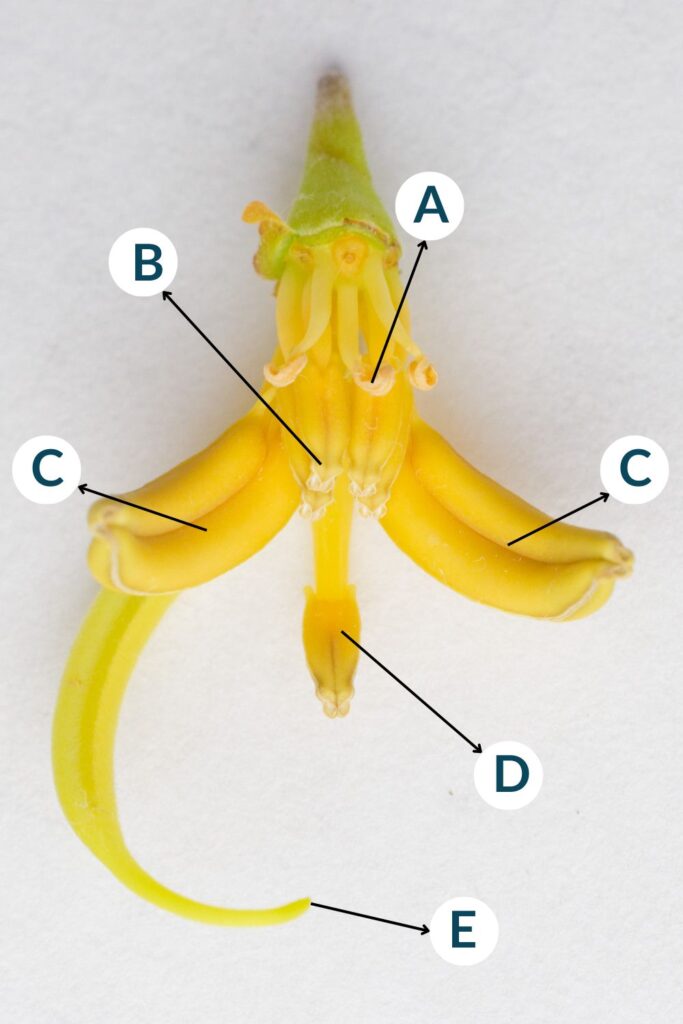

En el caso concreto que nos ocupa, la especie Senna alata, llamada comúnmente mazorquilla, tiene cuatro diferentes tipos de estambres.

En la parte superior de la flor hay un grupo de estambres estériles, que no producen polen (estaminodios) y posiblemente funcionan como señal para las abejas; en el centro están cuatro estambres muy cortos, que son los que proveen el polen alimenticio; hay otro tipo de estambre en la parte inferior; y hay dos de otro tipo, los más largos y grandes, que están a los lados, rodeando el lugar que ocupa la abeja.

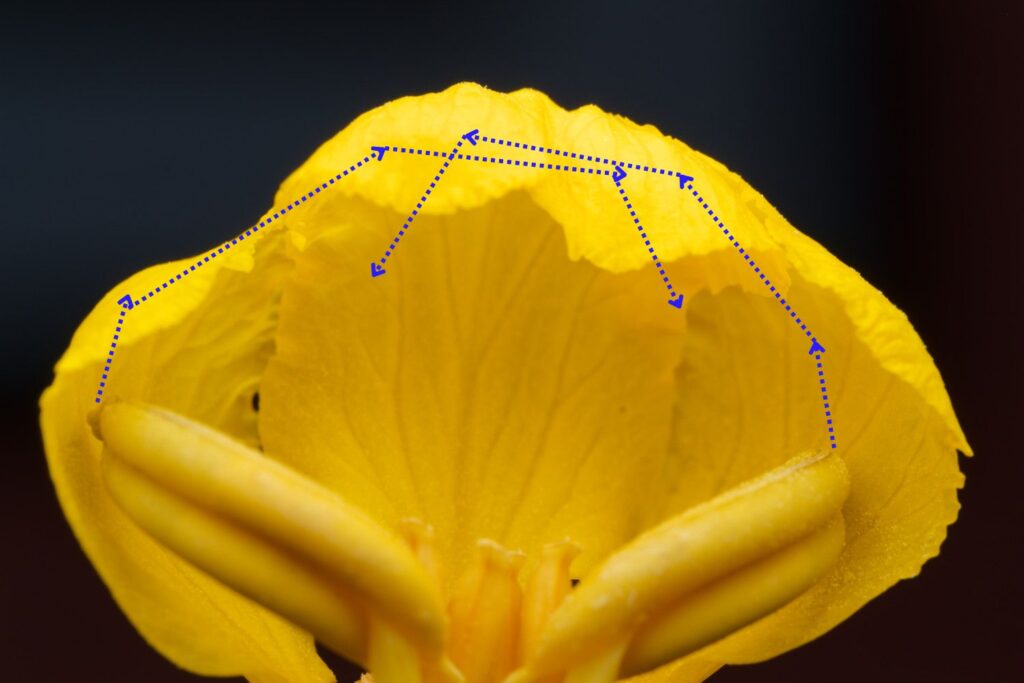

Cuando la abeja entra a la flor pega su cuerpo a los cuatro estambres del centro y comienza a vibrar. Sus vibraciones se transmiten a toda la flor, los cuatro estambres cortos del centro arrojan el polen directo al abdomen de la abeja, pero los dos estambres largos laterales, que quedan a los lados de la abeja, sueltan sendos chorros de polen directo a los tres pétalos superiores, que forman un domo.

El chorro de polen rebota varias veces sobre el domo formado por los pétalos, para rodear los lados del cuerpo de la abeja y caer sobre su cabeza y tórax, justo en los lugares donde el insecto no alcanza a limpiarse, garantizando así que la siguiente planta que visite recibirá lo necesario para la polinización.

¿Cómo puede el polen tener la fuerza suficiente para rebotar varias veces en las paredes de los pétalos? En cada rebote pierde fuerza, sin embargo, la vibración del cuerpo de la abeja también hace vibrar los pétalos, por lo que cada vez que los granos de polen rebotan recuperan energía suficiente para completar su trayecto. Además, con cada rebote el polen va adquiriendo más carga electrostática negativa, con lo que se adhiere mejor al cuerpo de la abeja, que se carga de energía positiva al volar.

Pero para que todo este impresionante sistema funcione, el estigma, la parte encargada de recibir el polen, tiene que tocar la espalda de la abeja. En la mayoría de las flores el estigma está colocado en el centro, en medio de los estambres, y tiene contacto con las patas o el abdomen de las abejas. Pero en esta especie el estilo, el tallo que sostiene al estigma, se quitó del centro, y se colocó en un arco que hace una curva hacia la derecha o la izquierda, dejando al estigma justo a la entrada del túnel que forman los pétalos, donde tiene acceso a la espalda de la abeja (el nombre técnico de esta característica es enantiostilia).

En la Senna alata no es necesario que los estambres tengan diferentes colores para llamar la atención de la abeja, porque toda la flor forma una especie de túnel, un recinto en el que de manera natural el cuerpo se acomoda en el centro, y los estambres laterales quedan demasiado altos y alejados de ella. ¿Para qué esforzarse con ellos si los estambres del centro le proveen el polen de manera fácil?

No sé si he logrado explicar aceptablemente este increíble proceso en este breve espacio. Espero que las fotografías me ayuden. Pero si lo he conseguido y has llegado hasta esta parte del texto estoy seguro de que compartes mi profundo asombro ante la complejidad que puede alcanzar la polinización, esa que nos explicaron de manera tan simple en la escuela.

Da vértigo pensar en todas las pequeñas adaptaciones que fueron surgiendo a lo largo de millones de años para obtener este resultado tan preciso. Esto nos muestra que la relación de las plantas con sus polinizadores está siempre en un equilibrio precario: las plantas quieren gastar sólo la energía necesaria para atraer a los insectos, los insectos quieren siempre la mayor cantidad posible de alimento para ellos y sus descendientes.

Encerrar el polen en estambres que tienen que ser vibrados; tener dos tipos de estambres para engañar a las abejas; y rebotar el polen para que caiga justo donde no pueden limpiarse; son una pequeña muestra de la variedad de estrategias que han desarrollado las plantas para tener mayor control sobre sus recursos.

Este delicado equilibrio, logrado a través de millones de años de evolución, se extiende a través de los ecosistemas de todo el planeta, y está bajo amenaza continua por nuestras acciones, como la deforestación, el uso indiscriminado de pesticidas y la agricultura industrial.

Las visitantes que observé en Villahermosa fueron principalmente dos géneros de abejas: los abejorros carpinteros (género Xylocopa) y las abejas aceiteras (género Centris). También la diminuta Nannotrigona perilampoides se metía en las flores, pero no tiene la capacidad de vibrar, sino que entra para recoger el polen sobrante que dejan las otras abejas (así la he visto en las flores de macuilí, de berenjena silvestre y de nance).

Por otro lado, en una sola ocasión vi a una abeja verde de las orquídeas (género Euglossa) entrar en una de estas flores. Estas abejas sí tienen la facultad de vibrar, y pueden aprovechar perfectamente el polen de la Senna alata, pero en las siguientes tres semanas nunca volví a ver que se acercaran. Me pregunto en qué se basan sus preferencias.

También, en una sola ocasión, vi a una abeja del género Exomalopsis. Estas abejas también son capaces de vibrar, pero su tamaño es tan pequeñito que muy difícilmente juegan un papel en la polinización de esta planta, porque pueden entrar y salir sin tocar el estigma.

Las especies de abejorros carpinteros suelen ser el doble de grandes que las especies de Centris, pero ambos tamaños se adaptan bien al espacio de la flor. Los abejorros apenas pueden meter la cabeza y las patas delanteras, mientras que la especie de Centris más numerosa que observé (probablemente Centris eurypatana) pueden meter dos terceras partes de su cuerpo. También observé al menos otras tres especies de Centris, más pequeñitas, que muy probablemente no pueden polinizar esta planta.

Algunos especialistas piensan que el tamaño de los abejorros (Xylocopa) los convierte en polinizadores más eficaces de esta planta, ya que llenan el espacio de la entrada y es más fácil que toquen el estigma al entrar y salir. Y efectivamente, en los vídeos que grabé durante esas tres semanas se puede observar como las abejas aceiteras (Centris) a veces tocaban el estigma y a veces no, porque les sobra espacio para entrar. Sin embargo, en las flores que yo pude observar, en un paraje urbano, las visitas de las Centris fueron mucho más numerosas que las de los abejorros, lo cual podría compensar su menor efectividad, pero falta aún mucha investigación de campo para determinar estas cuestiones.

Otro detalle que pude apreciar en las fotos y vídeos a favor de los abejorros (Xylocopa) como los polinizadores originales es que, aparentemente, la forma de su cuerpo hace más difícil que puedan limpiar su espalda, a diferencia de las abejas Centris. Por lo tanto, parece muy probable que la estrategia de depositar el polen justo allí haya surgido en relación a los abejorros (Xylocopa), pero, de nuevo, faltan más investigaciones al respecto. Todo lo que te cuento en este artículo está basado en los estudios científicos más recientes, pero debemos recordar siempre que las ciencias avanzan continuamente, y es posible que en algunos años las hipótesis e interpretaciones que se manejan hoy cambien, a medida que surgen nuevas evidencias. Nuestro conocimiento siempre es provisional.

Una de las principales preguntas que surgen al observar la polinización por rebote es: si las especies que tienen flores con dos tipos de estambres cumplen con su polinización sin ningún problema ¿por qué se desarrolló una solución aún más complicada?

Estudios genéticos y morfológicos indican que la polinización por rebote ha evolucionado de manera independiente varias veces en el 60% de las más de 350 especies del género Senna. Este grupo de plantas tiene una variación fascinante en la forma y distribución de sus estambres en las flores, lo cual se ha interpretado como una consecuencia de los comportamientos especializados de sus abejas polinizadoras.

Visualiza, por favor, las muchas variables que intervienen en el proceso que acabamos de recorrer: el tamaño y la forma exacta de cada una de las partes de la flor que tiene que dar cabida a los cuerpos de las abejas; los hábitos y el aprendizaje de las abejas para hacer su parte; el tamaño y la forma del polen, y su humedad; la superficie interna del estambre; la firmeza necesaria de los materiales de la flor para amplificar las vibraciones; la estructura del domo que forman los tres pétalos superiores; la distancia exacta entre los estambres y los pétalos para que el ángulo de rebote sea el efectivo; la forma de los estambres, anchos en su cuerpo y con una salida estrecha, para acelerar aún más el polen; la posición y tamaño exactos del pistilo.

Todo este prodigio de ingeniería se ha desarrollado, según la teoría más aceptada de la evolución, a partir de prueba y error, a partir de innumerables generaciones de flores que fueron presentando ligeras variaciones que les daban una ventaja para reproducirse más que las otras.

El género Senna surgió hace unos 50 millones de años, mucho después de la extinción de los dinosaurios, y comenzó a diversificarse hace unos 20 millones de años. Según un estudio genético realizado este año, las abejas del género Xylocopa llegaron de Eurasia a América hace unos 35 millones de años. Por su parte, las abejas del género Centris surgieron hace unos 86 millones de años. Todo ese tiempo han pasado adaptándose las unas a las otras.

Nosotros, que surgimos hace apenas 300 mil años, somos unos recién llegados a este planeta extraordinario, pero el daño que hacen los peores individuos de nuestra especie está condenando a la extinción a todas estas formas maravillosas de vida.

Hace unos días la organización World Wildlife Fund acaba de publicar el documento Informe Planeta Vivo 2024, en el que se analizan los monitoreos de poblaciones de mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios entre 1970 y 2020. El estudio encontró que las poblaciones de estos animales en todo el mundo han caído 73%. En América Latina y el Caribe el desastre es el mayor del mundo: las poblaciones silvestres han descendido 95% en 50 años.

En menos de lo que dura una vida humana promedio, casi hemos borrado de nuestro territorio a los animales silvestres. Y ojo, el estudio no contempla las poblaciones de insectos, porque muy pocos países las miden, así que la situación puede ser aún peor de lo que refleja ese documento. En México, con excepción de la mariposa monarca, jamás se ha monitoreado la población de ninguna especie de insecto silvestre. No sabemos nada de las poblaciones de los cientos de miles de especies de insectos que habitan en este territorio, pero lo más seguro es que estén declinando aceleradamente.

Estamos extinguiendo la vida que ha sido la base para que este planeta sea habitable para nosotros.

Abramos los ojos mientras aún queda tiempo.

Deja una respuesta